介護職で働きたいけど、「夜勤はどのぐらいやるの?」という疑問は無いでしょうか。

その夜勤回数に上限や制限があるのかも、気になるところ。

- 不安があるので、少ない方が良い

- 夜勤回数が多すぎて問題にならないの?

- 夜勤専従で稼ぐ

介護夜勤に対する思い、事情もそれぞれでしょう。

先に話してしまうと、夜勤回数そのものに制限等はありません。

夜勤の平均回数は3~5回程度となってますが、その状態が続くとも限りません。

また負担面での実質的な上限もあり、これ以上は危険という限度もあります。

人手不足のなか無理せず働くには、希望を出し相談する等、自らを守る必要もあります。

平均回数やその上限、注意したい職場などをご説明しましょう。

介護職員の平均夜勤回数は月5回

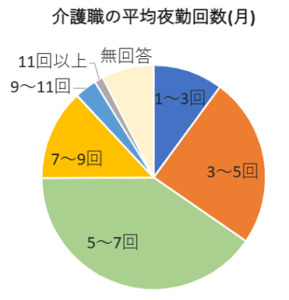

介護職員は、月にどれぐらい夜勤回数があるのか。

平均夜勤回数の調査結果があるので、見てみましょう。

※「介護労働安定センター(令和4年度 介護労働実態調査結果)」を参考に作成

この調査では、「夜勤がある」と答えた人の平均回数は5.1回。

これはどの介護事業所でも概ね変わらず、介護士の平均夜勤回数は月5回という結果になりました。

介護サービスの種類で見ると、最も多いのは「短期入所療養介護(医療型ショートステイ)」の6.5回。

少ないのは、「夜間対応型訪問介護」の3回です。

およそ週に1~2回ぐらいという感覚でしょう。

雇用形態や経験年数、年齢等でみても、大きな差はありません。

リーダー職は業務上、気持ち程度、夜勤回数が少ないぐらいでしょうか。

家庭の事情がある方や不慣れな職員は、少し減らして3~5回という印象。

また「夜勤がある」と答えた職員の多くは、やはり入所の介護施設です。

ただ正直誤差の範囲内ともとれ、概ね横ばいとも見れる数字ですね。

夜勤回数に上限や制限はある?

.jpg)

先ほどの調査で気になるのは、月に7回や8回。

さらには、10回以上夜勤回数がある職員がいた事。

「夜勤が多くてキツイ」、「法律上の制限はないの?」という疑問もあるかと思います。

結論から言いますと、法律上は月の夜勤回数に制限はありません。

法定労働時間内であれば問題はなく、夜勤回数に上限は設けられてはいないのです。

※参考「厚生労働省(看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針)」

養育や家族介護等へは配慮がある事も

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」には、深夜業務の制限という項目があります。

これは【「小学校就学の始期に達するまでの子の養育」、「要介護状態にある対象家族を介護」の為、労働者が請求した場合、深夜(午後十時から午前五時)労働させてはならない】という内容です。

※参考:電子政府の総合窓口e-Gov(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)

加え雇用期間1年未満の方など、適用外となる条件もあります。

現実的な介護夜勤の上限・制限

現場の介護職の感覚としては、下記が現実的な夜勤回数の上限かと思います。

- 通常の正社員の場合、月に7~8回程度まで

- 夜勤専従の場合、月に10~11回

正社員の場合、心身面も考えると7~8回程度までが上限。

それ以上は、休日の確保も難しい状況が大多数です。

連続での夜勤も増える回数なので、このあたりまでと線引きしておいた方が無難です。

⇒介護職のキツイ連勤実情!5日以上や連続夜勤も

夜勤専従で可能な夜勤回数

夜勤専従の場合、公休が9日程度と考えると10~11回が月の夜勤回数上限になるでしょう。

他に夜勤で稼ぎたい職員もいる事を考えると、月7回~10回程度が現実的。

ただこればかりは、職場の人員状況次第となります。

もしこれ以上夜勤に入りたいなら、掛け持ち勤務での夜勤をする事となります。

極端な例を出すと、「施設Aの夜勤明け」で「施設Bの夜勤入り」で働く事も可能です。

実際には、こうした働き方で合計20回近く夜勤に入る職員もいます。

施設内ルールがある職場もあるが…

負担が偏らない様、施設ルールで夜勤回数に上限を作っている事もあります。

ただ多くの場合は、シフト作成者の裁量や他職員との兼ね合わせで回数が決定されます。

また夜勤回数を少なくしたい職員ばかりではありません。

夜勤手当で稼ぎたい職員も多くいます。

「もっと夜勤で稼ぎたい」「身体の為に夜勤を減らしたい」など…、

自分の希望が叶えられるかどうかは、結局は職員体制次第になるでしょう。

夜勤回数の意思表示をしておこう

夜勤回数のトラブルを回避するには、日頃から周囲への意思表示が大切です。

特にシフト作成者には、きちんと伝えておくようにしましょう。

- 収入の為に夜勤回数を増やして欲しい

- 家事があるので、夜は家を空けたくない

- 身体が辛いので夜勤を減らして欲しい

可能であれば、上記の様に事情もセットで伝えると説得力が増します。

シフト作成者だけでなく、他職員からも理解を得ておくと無駄なトラブルも減りますよ。

介護業界の人手不足もあり、夜勤回数の多さに悩む事の方が多いかもしれませんね。

自分で線引きして行かないと、どんどん回数を増やされる事もあるので注意して下さい。

問題の解決が難しければ、健康の為にも転職を考えるべきでしょう。

こんな職場は夜勤が辛いので注意!

夜間は日中に比べ、疲労も蓄積します。

夜勤が多い、業務が辛いなどの原因は、やはり職員不足にある事が多いです。

あまりに夜勤が辛い職場だと、疲れだけでなく心身に悪影響がでる恐れがあります。

もしここにある様な事が続き、改善が見込めなければ、健康の為に転職も検討しましょう。

夜勤者の残業がある

何かトラブルがあってという事なら別ですが…

夜勤者が残業をするのが習慣になっている職場は、かなり危険です。

例えば、以下の様な理由での残業が考えられます。

- 早番者がいない

- 入浴介助の手伝い

- 会議や行事への出席

これらの原因としては、職員がいない事が大半ですね。

日勤者が出来るパート職員がいても、常勤が不足している職場も多いでしょう。

委員会や会議への出席の為、一度帰って再出席という事もあるでしょう。

「来れたらで良い」「休んで良い」という職場が大半でしょうが…、

出席を義務づけているのなら、良くない職場です。

特に車で通勤されている方であれば、無理は禁物です。

ご自身の安全の為にも、残業の習慣のある職場は避けましょう。

夜勤回数が極端に多い

望んでもないのに、夜勤回数が多すぎる場合は要注意。

先ほど人手不足の話を出しましたが、その為に夜勤回数が増える可能性も十分あります。

そのうえで残業という事も十分考えられます。

回数が増えると、連続して夜勤に入らなければならない可能性もあります。

※8時間と16時間、それぞれご紹介

| 8時間 | 夜勤 | 夜勤 (明け後再出勤) | 夜勤 | 公休 (夜勤明け) |

|---|---|---|---|---|

| 16時間 | 夜勤 | 夜勤明け | 夜勤 | 夜勤明け |

先ほどもお話しした通り、夜勤回数に制限はありません。

8時間だとその日のうちに再出勤、16時でも長時間勤務が連続します。

これに残業や休日出勤も加わる可能性がありますから、身体はだいぶキツイでしょう。

日勤帯の様子や業務が分からなくなる、というデメリットもあります。

正社員が少ない

夜勤回数が増える原因には、正社員が少ないことが挙げられます。

介護現場にはパート社員も多くいますが、夜勤に入るのは主に正社員です。

夜勤専従は派遣社員が中心ですから、多くは雇用できません。

「早番や遅番ばかり」「夜勤が増えた」と思ったら、正社員が少ない合図。

解決しない様であれば、心身の為にも転職しましょう。

夜勤中休憩が取れない

休憩する暇もない、業務が多すぎるなど、忙しすぎる職場も考え物です。

夜勤は日勤に比べ、ある程度ゆとりがある事が多いのですが…

利用者様の対応に追われ、ハードな勤務となる事も少なくありません。

日勤帯で出来なかった業務が回ってくる事もあるでしょう。

夜勤の職員体制にも注目する

特に1人体制での夜勤は、隙間時間で自主的に休憩を取るしかありません。

休憩も取れないくらい絶え間なく業務がある職場は、長く勤務する事は難しいでしょう。

1人夜勤は気楽という声もありますが、問題視する声も挙がってます。

また急変時の対応や連絡方法がはっきり分からない職場も不安です。

オンコール看護師や役職者が、そういった連絡に非協力的な職場も問題ですね。

何にせよ、心身に悪影響がある職場は避けた方が賢明です。

介護士でも夜勤をしなくて良い職場は?

介護士で常勤になりたい場合、夜勤含む全時間帯で出勤できる必要があります。

夜勤をやりたくないのであれば、夜勤の無い職場に転職するというのも良いですね。

通所介護や訪問介護

その場合、デイサービスなどの通所施設や訪問介護などが対象になるでしょう。

これらは、基本的に日中のみ対応の介護事業所です。

ただ「お泊りデイ」や「夜間対応型訪問介護」などもあるので、その点注意して下さい。

日勤パートや派遣で働く

入居施設であれば、パートや派遣社員で働けば夜勤を回避できます。

特に早番や遅番が出来る方は需要が高いので、採用も多くあります。

これは個人的にオススメしたい働き方で、収入も意外と悪くありません。

休日を確保しやすく、夜勤の有無や回数も指定しやすいのがメリット。

転職サイトで夜勤の希望を伝える

転職サイトを利用すれば、施設形態でも求人を絞れるので活用しましょう。

アドバイザーは内部情報も持っているので、具体的な相談も可能です。

- 事業所のサービス、夜勤の有無が分からない

- 夜勤をやっても良いが、少なくしたい

- 夜勤専従になって稼ぎたい

こういった悩みにも、アドバイザーが応えてくれます。

希望条件にあわせ求人を紹介してくれるので、ミスマッチが少なくなります。

自分でも求人検索できますし、細かな希望があったり求人比較をしたい方に便利です。

介護専門の転職サイトであれば、アドバイザーも情報を豊富に持っています。

慎重に転職活動したい人は、試してみて下さい。

介護転職サイトの使い方や各サービスの特徴は、下記記事を参照下さい。

⇒おすすめ介護士向け転職サイト4選!使い方と非公開求人を解説

まとめ

今回は介護職の夜勤回数とその上限についてお話ししました。

要点をまとめると、「介護職の平均夜勤回数は5回」、

「夜勤回数そのものを制限する法律は無く、相談や転職等の工夫も必要」という話ですね。

- 夜勤回数が多すぎる

- 業務が忙しすぎて休憩が取れない

- 夜勤明けで残業がある

こんな問題には、自ら声を挙げ解決を求めて下さい。

あまりに働きにくい環境であれば、転職も視野に入れましょう。

介護の職場問題には、常に人手不足が付き纏います。

早期解決が難しいケースも多いので、時には自ら解決に動く必要もあります。

ちょっとネガティブな内容になりましたが…、雇用改善に努力してる企業もあります。

職員定着率の良い、ホワイトと言える職場もあるので安心して下さいね。

コメント